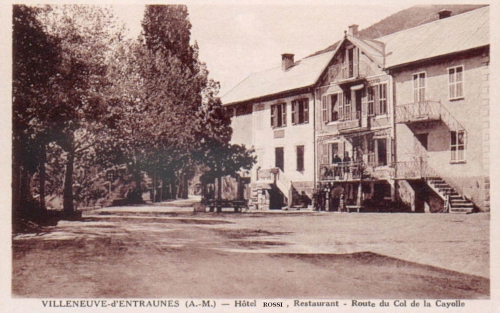

![18 LA MAISON FAMILIALE DES ROSSI, ANCIENNE AUBERGE, SUR LA GRANDE PLACE DU VILLAGE EN 1939.jpg]()

VILLENEUVE-D'ENTRAUNES LE 25–11- 2002

TÉMOIGNAGE DE JUSTINIEN DURANDY

Enregistré par Michel Fulconis professeur d’Occitan à la Faculté de Nice

Vilanova : (lei Vilanoùvencs) : lous Chats (hypocrites ?) San-Martin : Lous Tavans (pougnavon ?) Entraunes : Las Gangaulos (les escargots) Sauze : Lei Fouo(l)s Pas de sobriquets à Sussis et Enaux (en Enaus) lei Sussinencs, lous Enaussencs, et à Bantes, une personne avait inventé pour dire une habitante una Bantarella (rapport à trois poules vendues par une femme de Bantes, les poules furent affublées du nom de Bantarellas)

A Sauze, c'était les Sauve(i)rouns, à Daluis Lei Daluissouns , à Estenc lous Estenchouns, la Tourre a lei Tourrencs ou lei Tourrians, même dans les campagnes plus petites on avait un nom, comme aux Claux lei Claussencs (se disait rarement, car de Villeneuve en fait)

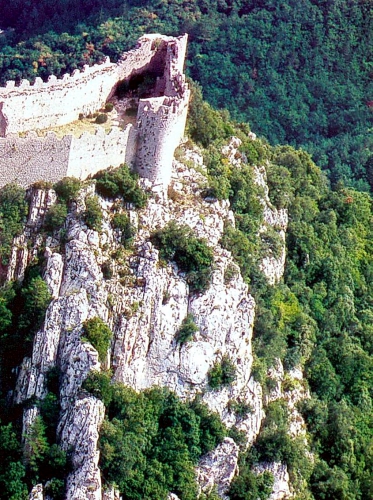

Il y aurait eu un château au-dessus de la chapelle Santa Margarido, quelques pierres en attesteraient encore. Le village originel aurait été au Claus : “Soi-disant, lou village èra eilà au Claus ; e' lou Bourdous que a tout destruch e que soun vengu basti ounte es eiro, e es coum'oco qu'an di : Villeneuve”.

A Peouno avion la reputaciou' de se maridà entr'eli, I avié fouorça greuias (?) e boussus, ma èron pas pu degourdis qu'aiur ma èron pulèu dins uno coumpousicioun de familho entr'eli, quoi. Era ferma, pulèu, aquela poupulacioun (…) li jous de festa, leissavon meme pas troù veni li jouves de Buèi per dançà emé las filhos dau peis. E tant au moument, a la fi' de la festo, lis aculhion à coù de peiros (rires)

E pui, ce qu'avion, (…) èra un pople qu'avion de fermas d'empertout. Aloura l'estiéu ramassavon lou fen un pau dins una bastida, un pau d'un autro e pui après l'uvert, l'autoun, fahion lou tour sensa carrejà lou fen a drecha o a gaucho. Eron pas bestios finalament, amé l'escabouot, amé la mulo e tout, fahion lou tour d'aquelas campagnos, e lou dimenche alouro tout lou mounde raplicavo a Peouno. E alouro lou vilage èra noumbrous, mais dins la semano I avié degun a part lous cafés e lei espiçariés.

Iéu coura ai coumença de travaià dins li Pouosta, aviou des-e-noù an, (lou) proumié poste qu'ai fa èra a Peouno. E ai trouba que èra... aucune coumparésoun amé Vilanova ; talamen I avié de quartiés a drecha e a gaucho que lou fatour, si avié vourgu 'où faire pertout, è, aurié faugu que li metesse dous ou tré jous. Encara per saupre si èron aqui ou aqui, qu's qu'où sabié ? Aloura avian trouba un truc, s'en anavo a la sourtia de l'escola e pi distribuava lou courrier : “Té ! Douna aco, douna aco”, e fai tirà Marius. (…) e lou dimenche couma I avié pas l'escola, anavo a l'arré dau car e pui lou dounavo au pu proche vesin”.

C'est ainsi qu'un jour, il donna une lettre à une Niçoise descendant du car pour qu'elle la remette à ses parents, et c'est elle qui l'avait écrite et envoyée, demandant justement à ses parents qu'ils viennent la chercher avec le charabanc.

« Voalà. Mais tout acò es pulèu un pau superficiel. E puis après en définitive tout lou mounde es a pau près... I a toujour quaucun que si distinga dins la banda, mais autrament pòu pas dire que, es pu mau d'un cousta o de l'autre. Iéu, a Peouno siéu esta vrément vrément countent de l'amabilità e... coumo m'an reçu e la generousita d'aquéu mounde”.

Péone : Lei Catalan Beuil : Lous Grupiasses (un gros manjaire, que cura la grupia das vachos ; “intempérant” en français).

Le chef lieu, Guillaumes, était là où il y avait les administrations, et les “notables”, pour cela que l'on y parlait davantage le français qu'ailleurs. De plus, la “festa naciounala” du 15 août et ses trois-quatre jours de festivités faisait tourner les têtes.

Histoire d'un sobriquet individuel : “Calotte avocat” - en Français. L'arrière grand-père de M. Durandy faisait office de juge de paix officieux.

A propos d'Amé et des produits qu'il faut monter ou descendre

“... souvent, calavon las trufos de damoun, per plantà eici. Perqué la trufo la fau calà, lou blà lou fau mountà. Couma lei faioù lei fau mountà aussi.” “E lou vin lou fau mountà, lou fau pas calà ?, noun ?” “Lou vin sau pas perqué lou vin lou fahian qu'a Guilhèumes...”

“Dina sensa blà e Guilhèrme sensa vin,

Lou mounde es ben proche de sa fin”

A propos de Villatala (dau Sauve) et d'un grand-père qui avait travaillé plus qu'un bagnard (bilingue)

“Quan n'i avié de gens, damount ? Mai qu'aqui ?” “Oh paure ! I avié au mancou cinq ou siei peisan que avion quauquei vachos cadun, que mandavon lou lach per lou cable, aqui. E lou dernié a fini I a dous ou trés ans, aqui, mais autrament me rappelou qu'èron cinq ou siei ; e avion d'escabouot de vachos meme pu empourtant qu'eici a Vilanova. Ma èra de buchaires, en Enaus, (…) lou climat es un climat pu dur que eici ; èron pu, pu... sau pas couma dire, pu rudes. Couma per isemple : a Bantes, soun plus pacifiques. Iéu pensou que lou climat (...) fa una influança sus lou caratère. 's pas per lei criticà, hè, perqué I avié de bravei gens couma I a eici, mais èron pu...” “èron mai dur” “voala. Surtout que, avant que I aguesse lou cable, hè bè d'en Enaus, lou lach, cada matin, lou calavon amé las bestios. E quan meme d'en Enaus eici hè, en plen uvert, surtout quoura es tout gela, si aié que... I a ... souta la ferrura dei mulos, li metesson de crampouns autrament aurion mancou pouscu descendre. E aloura dins la nèu, quoura n'in troubava per eisemple cinquanta centimetres, I avié pas questioun de mandà un chasse-neige ni ren. Calé amé dous bidouns de lach sus la mula ; I aio meme de fotos aqui d'un qu'es esta foutougrafia quoura arribavo amé sous très ou quatre bidouns sus la mula. Fahié faire !” “Metien de ferraia ?” “vouei vouei de crampouns : dins lou ferre, en plaça d'estre ferra couma nourmalament, I avié dous traucs. E aqui vissavon de boulouns. E la bestia se tenié su lou gé'. Autrament, paure iéu ! Se serié tuau. Era empoussible. E diau quoura es tout gela oùh !” “de nèu n'en calava mai qu'encuèi ?” “bè bessai n'en calava en pau mai, lei gens lou dihon que n'en calava en pau mai. Ma enfin, vai, èra una vida que... fahié li estre neissu e ce que gagnavon èra pas voula”.

Enaux n'avait pas les commerces comme à Villeneuve, seulement les fermes et le travail, pas de distractions. “ O manjare la menestro, o passar per la fenestro” comme on disait à Nice (!). A part Guillaumes, St Martin, Villeneuve et Entraunes étaient d'importance égale à peu près.

Aux Tourres, on y envoyait les vaches depuis la vallée l'été pour être un peu plus libres pour travailler. Dans les années 40 / 50 il n'y avait plus que deux ou trois familles qui y restaient l'hiver, les autres descendaient déjà à Châteauneuf. Il y eut une école

jusqu'à 32 élèves, il y avait une école dans chaque hameau, du reste (Bantes, la Ribière...).

“La guerra es 'sta una catastrofa” “Parlàs de la proumièra o de la segounda ?” “ De la proumièra (…) es esta una catastrofa, perqué tous lous peisans qu'èron tous jouves e valides per countinuà lou travai de la terra, tout aco es parti per lou front, e aco es esta la vianda de boucharié. Lou peisan, èu, sabio faire ren, a part de cultivà la terra. Sabié pas conduire una voatura ni … enfin, aloura èron toujou en proumièra ligna. Aco,li mandavon. D'abord, un peisan, eici, rouspetava pas : èra talament couioun lou paure diable que (…) E lou frère de ma mère, au bout d'un més, sus sa coumpagnié, de cent-vint-un, soun revengu noù, ma èu, I èra plus dai noùs”

“Lou frère de ma mère, èra moun ouncle per ben dire, e l'ai pas couneissu pisqu'èrou pas neissù.

E bèn quoura a reçu l'ordre de moubilisacioun, venié d'arousà una campagna qu'avion au bas de après la bassa Vilatala pendent quaranta-vuèch ouras sensa durmi segué l'aigo per ben tout arousà ; I avié bessai très ou quatr'ectare de terrén. E moun père di “l'aviou rescountra a la gare du pont de Gueydan, èra couja coum'una bestia, durmié, a faugu lou reveià per parti, per... “ “per anà si faire tuà” “E aloura moun gran-père, que vouos èra... a plus vourgu restà eilà e a tout bazarda. Quoura ma mère li dihié “bouonjou Papà”, li dihié : “ma filha de bouonjou, es … (sanglots)” (...)

“Lei gen de la villa de coù avion una especialità, pouioun trovà una planca. Ma lou tipe qu'èra peisan, (…) s'es fa tuà”

Le Bourdoux en 43 a emporté la passerelle allant aux Claux. Le souffle avait fait trembler les piles.

Festin : on y venait de Guillaumes, St Martin, Sauze, Châteauneuf... à pied.

“Nautre anaian surtout au quinj'oust a Guilhermes (…) I èra tout lou Cantoun” Le car partait d'Entraunes et était déjà chargé à bloc en arrivant à Villeneuve (il n'y avait que sur le capot qu'il n'y avait personne d'accroché). En entendant la musique des Gars Pugétois, l'ambiance était formidable, surtout après la Libération après quelques années d'interdiction de bals. “I avié un mounde fouol, fouol, fouol. I avié una ambiança terribla. Oh pauvre France !” On allait à tous les bals, tellement les gens avaient été privés. Et sans moyen de locomotion. Mais il arrivait que le bal n'ait pas lieu comme à Sussis où le travail commandait : “tout lou mounde missounavo”

Les foires : surtout à Guillaumes, à Saint-Martin (la St Barnabé) mais pas à Villeneuve.

“Bè eici, moun gran-père, anavo a la fièro de Sant-Estèvé, Sant-Estienne, e... per lou col de Pa', e de coù, croumpavo cinq ou siei velos, que fahié passà tout à pè, jusqu'eici, hè ! 'co, la bella-souorre de moun père m'où racountavo mai que d'un coù”.

“E de l'autre coustà, li anavon lei gens vers Colmars ?” “Bè de l'autre coustà, anavon surtout a Seyne per croumpà de murs e de mulos. Aqui tout Peouno li anavo quasi. Perqué à Peouno, lei Peounenc, la fiertà per eli èra d'agué una bella cavala, ou una bella mula, ou un bèu muou. Aco èra per eli, lou dimenche arribavon em'aquela bestia, arnascau couma per una festa : li mountavon mancou sus. Tout bèu juste se li metion una biassa per pas la fatigà. Elli marchavon a pè. Era una fiertà fourmidabla d'agué la plus bella bestia”.

On marchait énormément : la soeur du père de M. Durandy était à Villars-Colmars : pour aller à la

première communion de son neveu à Villeneuve, elle était partie au milieu de la nuit pour arriver juste à l'heure de la messe, en passant par le col des Champs.

Las cougardas ou coucardas : l'équivalent des bugnes.

Lei mountagna (Rouchier de la Maire e mountagna das Plans, Troto, en Enaus)

Quoura la pleuia ven doù Sauve, pren toun ??? e lou reclaure quoura la plueia ven d'Estenc, as enca lou tem de prendre lou barrioun e de ramassà de fen

“Se passava ben entre lei pastre d'un cousta de l'autre de la coumuna ?”

“vouei, c'est à dire que cad'an... au début, èra cada quatre an, la mountagna se lougava per quatre ans. Aloura venié de pastres de... o meme des Basses Alpos, en pau d'empertout, e poussavon lei mountagnos I avié una enchièro, amé de bougiès aqui. Aloura aquela que se poussava toujou lou mai èra la mountagna de Troto. Aqui I avié una espèça de rancuna, e se un poussava troù, après, lou coù d'après, èu voulié, li poussava la siéu, viès ? E aloura a la fin meme s'entendien un pau, quoi, e, 'fin, I avié ben un pau, pas per se battre mais I avié un pau un pau de disputa souvent (…) E eira, eira soun dounas cad'an, e pi lou pris la meria que lou fixa, e pi I a meme plus d'enchieros (…) ma sabou qu'avant I avié un pau de disputo”

Du temps où il y avait pas mal de vaches, on les amenait à la montagne de la Couosta au dessus du col des Champs (à St Martin), ou bien plus bas mais sa qualité était moins bonne. A la fin, c'était aux Tourres, quand il n'y avait plus que deux ou trois propriétaires de vaches.

Villeneuve est à une altitude idéale pour les fruits, d'où la plantation de fruitiers (pommiers, poiriers). Il y avait aussi du blé et “n'i a que se fahien lou pain per tout l'an” (assez de farine pour avoir du pain toute l'année). Le grand-père de M. Durandy pouvait faire du pain pour une famille de neuf, plus les domestiques et encore en vendre.

Le moulin : en 1925, à un km du village, quelqu'un avait fait un moulin (ou refait ?) puis il a changé d'activité et s'est reconverti dans l'élevage de cochons, et on s'est alors rendu soit à Entraunes (où le mouliniéétait réputé pour faire de la bonne farine, soit à Guillaumes.“A Santa Catarina, fai ta farina, que Sant André vendra e te la gelarà”

“Sian au mé' d'oùtobre, qu a pas de raubo que s'en atrobe”

Le quartier des Claus s'appelait aussi “La Fabrica” ; les frères Ollivier avaient du

“Eici non. Au Sauve (…) ma grand-mère coumençava toujour, e ma mère la fahié teisà : “teisa-té ! Digue pas 'co denan lous enfans, eh brave ….. ????

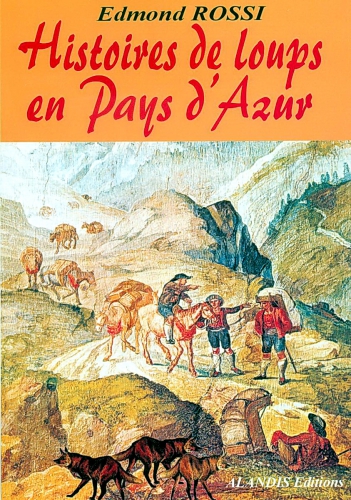

Aloura parlavo toujour d'una cape.. d'una chapella ounte vehion passà – pas tout lou tem mais de tems a autre e surtout quoura I avié la luna - una frema mountau sus una cavala blanca que partié a foun de tren. E ma mère me dihié qu'amé sa souorre, quoura seié passà denan la chapello fahion un tour abouminable per pas rescountrà la tréva !” “Ah ma grand-mère n'en parlava toujou das fados (…)” “I èra d'endré coum'aco que dihian...” “Voala, èra... aqui i avié quaucaren de sourcellarié (…) Ma gran-mère e ma tanto eici me parlavon das loups. Di que lou sera après soupa anavon veià dins lous estables de coù entendion gratà a la pouorta, èra lou loup que cercava de rentrà. Puis i avié meme una peira damoun per anà a Bantes, se dihié La Peira doù Loup. Es una peira que parei que i a un tipe que partié de Vilanova, amé soun chin, e quoura es esta darrié au Claus, s'es vist qu'i avié un loup que lou seguié. Aloura, a coumença... avié una micha, de pain, a coumença de li mandà lou pain, e l'autre suivié toujou. Après I a manda lou chin, e suivié toujou. I a agu una grossa grossa peira, a mounta sus la peira, a espera lou jou, e lou loup, au jou es parti. E avié pu ren per li mandà. E s'es toujour di La Pierre du Loup, Peira doù loup. Aco, l'escoutavian couma la messa”.

Un habitant s'était plaint au maire de l'infidélité de sa femme ; il lui a répondu :“anan, preservas-la das loups, que das omes es quasi ren”

On veillait dans les étables de l'un ou de l'autre, dans le village, jamais loin. On coupait du buis fin fin à cette occasion, en utilisant une machine qui coupait les gerbes et le lien l'été. A la faible lueur d'un “marri calen”.

Chacun faisait des paniers en osier, en “amarino”, des “begnos” pour charrier lou “fens” (le fumier) et des “mourrais” (sorte de muselières pour bêtes de trait).

Religion On ne manquait pas la messe, en tout cas chez les femmes, et M. le curé était respecté “degun se serié amusa a lou tutejà ou li racountà una bestisa”. Tous les matins, il y avait une messe à la chapelle, le dimanche à l'église. Quoura ploù avant la messa, touta la semana pesque.

L'ourgùlh e la graissa lou bouon Diéu leis abaissa

A Saint-Etienne, “Amé un pan e un froumai, fan un cura gros coum'un aï” “Toute li jouves anavon au Semenari, e couma lei parent avion pas un soù per pagà, mandavon de froumai, mandavon d'uous, jamboun, quaucaren, quoa, per un pau desdomajà lou Semenari que fahié d'enstrucioun au pichoun”.

La première fois que M. Durandy a vu la mer, il avait 11 ans, et avait pris le train à Puget-Théniers pour passer le concours des bourses, ses collègues lui ont dit : “putan de putan, ma qué grossa pousaraca” (pousaraca : espèça de pous rempli d'aiga per arousà). Le soir, avec ses parents, ils sont arrivés vers minuit chez les parents qui devaient les recevoir, ils n'avaient pas trouvé. Le lendemain, ils étaient étonnés de ne pas avoir vu un de ses collègues, comme si Nice avait la taille de Villeneuve. “Eira soun troù degourdi,

nautre erian troù couioun. Sabian rè rè rè rè rè... oh pauvre France ! Ma soulament sabian faire una paja d'orthographe sensa faire una fauta, eira soun pas bouon d'en faire douos lignos … etc...”

La lavande se ramassait surtout aux Tourres, pas au village. M. Brun distillait à Guillaumes.

On se “faisait citer” devant le juge de paix, souvent de connivence pour se payer un bon repas à Guillaumes et laisser la femme un jour.

Blague :

“I avié una pichouna de l'Assistance que lou bruit avié couru que lou patroun, proufitava un pau d'ella. Aloura lou mèra avié vourgu la desplaçà, avié un pau fa lou tour das familhos d'aqui, ma degun avié vourgu la prendre, perqué avié dejà quatorge ou quinge ans e chalié pagà en aqueli ages. Aloura, lou mèra a di : “ finalament, pisque degun la vouol, la fau leissà en qu l'a !”

Les enfants placés par “l'Assistance” ont permis au village de maintenir un certain nombre de personnes. Jusqu'à 14 ans, on était dédommagé ; puis il fallait payer. Une famille en a eu sept, les uns après les autres.

Le jour de l'enterrement du père de famille, des années plus tard, bien que dur avec ses enfants, tous les sept étaient présents.

M. Durandy a entendu parler du Chevalier de Cessole et du guide Etienne Liautaud, “Estienne das Pinieis”, du nom de sa campagne. Sur place, on ne comprenait pas bien pourquoi aller si loin et courir le danger de se rompre les os. Monter dans des endroits dangereux, on le faisait par nécessité si une chèvre ou un mouton était perdu ou en difficulté, sinon, “degu' li anava per rè”.

On ne voyait le médecin qu'en dernière limite. On se soignait avec les mêmes remèdes qui consistaient en : les ventouses (“las ventours”), la teinture d'iode (une couche de chaque jusqu'à ce que la fièvre tourne), les cataplasmes, et des tisanes (génépi, aubépine : d'acinié ; de tussilhage fleur qui ressemble au pissenlit). On ne connaissait pas l'aspirine, les suppositoires... ce qui donna lieu à quelques erreurs drolesques.

Une femme servait d'accoucheuse pour le village (la grand-mère de M. Durandy en l'occurence, qui eut 9 enfants elle-même). Deux jours après l'accouchement, elle était à nouveau à pied d'oeuvre pour travailler, et petit déjeunait avec un oignon coupé fin dans un bol avec du sel et de l'huile. Elle soignait aussi par des prières.

“... per lei entorses, souvent, (…) avion una peça de cinq franc anciena anciena, se la trempava en pau, (…) metien en pau de saliva, fahien de signes su la chamilha 'qui, iéu sau pas ce que recitavon, li coumpreniou rè, s'èra de patoas, de latin ou de francès- e puis... “eira vai, zou, n'en parlan plus”

“marchavo sus lei besti, sus lei ome ?”

“Vouei vouei, e alouro ce que I avié, ce que fahion, lou matin de (…) San Jan, anavon souta lous fraisses, e ramassavon una mouissa que s'en dihié (…) I avié qu'aquéu matin que se trouvavo. Aloura la fahion secà e n'en fahion una poudra ; e acò, moun ami, èra radical. Per te levà una brounchita ou cauquaren que poudies pas... La mouche de Milan. Quoura te metiès un cataplasme am'aquela mouissa, eh bè chahié faire atencioun de pas prendre un'aversa, ou de pas anà arousà per eisemple. Chahié restà dedins. Mais èra fourmidable fourmidable aquela poudra. Era difficile de n'in trouba. Chahié anà lou matin de San Jan souta lei fraisses enca, pas n'importe-où pas souta una periera ou una sourbièra (...)”

Pour le rebouteux, (reboutour, reboutur) on allait jusqu'à Allos voir un M. Monge. Sa renommée lui avait attiré les attaques du syndicat des médecins. Il avait alors rétorqué par un pari : il proposait aux docteurs de remettre sur pattes un agneau auquel il déplacerait les os de façon à le rendre invalide, ou bien, il paierait tous les frais. Personne n'a su le faire.

Noël : Nouè Pour le réveillon, absolument tout le monde préparait la merlussa, las raiolas de cougourdas a la sauço de nouoe. “Aloura dihion que la merlusso, chahié que nagesse très coùs : un coù dins la mar, un cor dins la poualo e l'autre coù dins lou vin. Perqué èra salau, sas (...)”

La guerra : “bè, per ben dire lous Alemans an passa, calavon doù Col des Champs, e an tira sus un tipe que... das Filhouols aqui de San Martin, qu'anavo missounà, e amé lou soulèu que fahié veire sa voulamo, an crehù qu'èra una arma e li an tira dessus, m'anfin l'an en pau blessa, pas gran caua.

Après, nous avion manda aqui dins lei Gorges de Daluis perqué soi-disant aurié faugu leis arrestà, d'aqueli que mountavon, aloura.

E nautres, lou mèra nous avié requisiciounas siei, que nous avié manda au Col de Pal. Nous avion douna un fusil en cadun – sau pas ounte lous avié prés hé – mais qu avié un Remington, qu avié... anfin... e nous avié douna una micha de pan, per dous jous. Iéu quoura siéu esta a Bantes n'aviou deja plus, de pan. Ah ò, e pi erou pas lou soulet, que as Tourres, qu'es que fahian ? Urousament que sian toumba dins una familha que avion de moutouns, e avion un pau de froumai e de lach, e nous avion fa una soupa de lach, amé de brigadès couma se dihié en aquèu moument.

E lou lendeman aven agu una chança terribla : perqué I a una féa que las autres en fent vite l'an garçau au souol e li an fa toumba una cléa dessus e s'es estoufau. Aloura 'mé nautre I avié un tipe de Nissa qu'èra cuisinié : s'es més aqui, pendent très jous, nous a fa de coustelletas, sensa pain sensa rèn, très quatre coustelletas cadun, manjavian qu'aco. I avié rèn. E sian mountas au Col de Pal, couma des embeciles, estout siei un darrié l'autre aqui amé nouostrei fusils couma seguessian anas cercà de genepi ou... ; I aurié agu un Aleman soulet damoun, mais nous tuava couma rèn dau tout, pauvre France ; avant que (…) d'abord n'i avié qu'avion des-sèt o des-vuech ans avion mancou vist un fusil.

E en un moument douna, quoura lous autres soun vengus nous ramplaçà, eh bè per fà veire couma soun fusil marchavo enca'n'pau n'en tuava un ! Ah vouei erian tout un groupe aqui a tirà per fà veire , e pi s'èra pas rendu compte que lou fusil avié dejà la cartoucha dedins hé !

Mais autrament, I a agu en pau de bagarro dins li Gorges de Daluis (…) soi-disant I a un officié que I a meme sa placa a Guilhèumes que es esta tua, enfin... Mais eici quoura leis Alemans an passa, èra au mé d'oust 44, mais èra dejà la panica e se soun pas troù troù arrestas.

Ce qu'avion pris, avion pris de murs e de mulos per pourtà de... sei pas ce que carrejavon ; e puis avion més denant e darrié quauques omes, couma otages per ben dire : si quaucun voulié tirà, … Sabou qu'après se soun arrestas a Guilheumes soun anas aco de ma tanta : an demanda si avié d'uous. Aloura ella a sourti tout ce qu'avié : avié trenta-dous uous, parei... fa un'oumeleta de trenta-dous uous... (rires). Es tout ce que Ian fa, pas de mau, quoa”.